Unqualifizierter Einsatz kann gefährlich sein

Nicht jeder Mensch, dessen Lunge versagt, kann also durch eine extrakorporale Beatmung gerettet werden – ganz im Gegenteil, wie Benjamin Seeliger betont. Zumal die Lunge mancher COVID-19-Patientinnen und -Patienten so massiv geschädigt ist, dass sie monatelang an der Kunstlunge hängen. Das erhöht das Risiko, an einer Sepsis zu versterben, die durch Krankenhauskeime ausgelöst wird. Oder es kann zum Ausfall anderer lebenswichtiger Organe führen. Besonders für ältere Menschen mit Vorerkrankungen ist die ECMO deshalb ein hochriskantes Verfahren. „Sie in Bauchlage zu wenden, ihre Muskulatur medikamentös zu entspannen und die Lunge schonend zu beatmen, sind Maßnahmen, die das Überleben solcher Risikopatientinnen und -patienten oft wahrscheinlicher machen als der sofortige Anschluss an eine ECMO.“ Nur in einem zertifizierten Zentrum mit ausreichender Routine und Expertise dürften solche Patientinnen und Patienten bei akutem Sauerstoffmangel frühzeitig an eine ECMO angeschlossen werden. Davon gibt es in Deutschland aber nicht einmal zwei Dutzend. Während der Coronapandemie hätten jedoch viele Kliniken mit wenig Erfahrung allzu häufig Gebrauch von der ECMO gemacht, ohne das „Einmaleins der Therapieleitlinien“ angemessen zu berücksichtigen. Außerdem sei die ECMO auch bei sehr alten, schwer vorerkrankten Menschen eingesetzt worden, die keine realistische Chance auf Erholung vom Intensivaufenthalt hatten. Die Folge davon: Zwischen März 2020 und Mai 2021 verstarben in deutschen Krankenhäusern 68 Prozent der COVID-19-Patientinnen und -Patienten, die mit einer ECMO behandelt wurden. Das ist eine im europäischen Vergleich erschreckend hohe Krankenhaussterblichkeit. Europaweit lag sie bei 52 Prozent.

Rund

ECMO-Plätze stehen in Deutschland zur Verfügung – aber beim Einsatz der extrakorporalen Beatmung ist Vorsicht geboten

ZIEL WAR ES, EINEN DICHTEN, GESCHLOSSENEN ZELLRASEN ANZULEGEN, DER FLUSSRESISTENT IST.

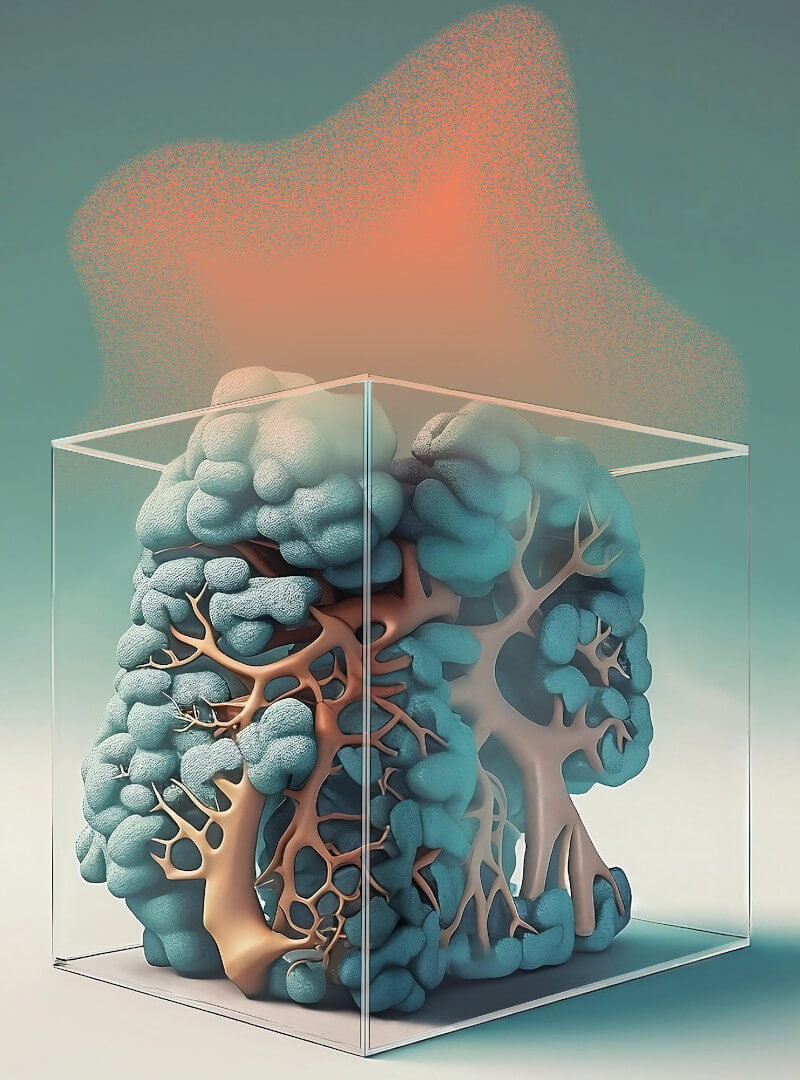

Ein Endothel für die Maschine

Ärztinnen und Ärzte des Deutschen Zentrums für Lungenforschung sind intensiv daran beteiligt, die Kriterien dafür zu schärfen, wann eine ECMO Erfolg versprechend ist, damit künftig mehr Menschen dieses hochinvasive Verfahren überleben. Eine vielversprechende Strategie, um die mit einer ECMO-Behandlung verbundenen Risiken zu senken, ist die Weiterentwicklung des Oxygenators zu einer implantierbaren künstlichen Lunge. Diese Strategie verfolgen Dr. Bettina Wiegmann und ihr Forschungsteam an der MHH mit viel Beharrlichkeit.

Im Kern geht es Wiegmann darum, die Hohlfasern und das Innengehäuse des Oxygenators mit einer durchgängigen Schicht lebender Endothelzellen zu überziehen: „Zuerst haben wir gezeigt, dass eine Besiedlung des Kunststoffs möglich ist, obwohl er wasserabweisend ist.“ Nachdem dies durch Einfügen geeigneter Zwischenschichten auf Kunststofffolien gelungen war, galt es, dieses Modell aus der Fläche in den Raum zu übertragen. Ziel war es, einen dichten, geschlossenen Zellrasen anzulegen, der flussresistent ist. „Es nützt ja nichts, wenn die Zellen abschwimmen, sobald Blut an ihnen vorbeigepumpt wird“, so Wiegmann. Die Zellschicht darf aber auch nicht so dick sein, dass sie den Gasaustausch behindert. Gleichzeitig muss das in den Oxygenator versetzte Endothel dort dieselben Bau- und Botenstoffe bilden und abgeben wie im Körper, damit es sich stabil auf dem Kunststoff verankert und sowohl eine Gerinnung des Blutes als auch eine Aktivierung des Immunsystems verhindert.

ECMO-Anwendungen pro Jahr sollte eine Intensivstation mindestens nachweisen, um als qualifiziertes Zentrum zu gelten.

Nabelschnurzellen für das Biohybridorgan

Schritt für Schritt haben Bettina Wiegmann und ihr Team im vergangenen Jahrzehnt diese und weitere Probleme gelöst und daraus einen im Laborversuch praktikablen Gesamtansatz für eine Biohybridlunge geschaffen. Sie wissen, dass sie rein rechnerisch ungefähr 160.000 Endothelzellen brauchen, um einen Quadratzentimeter Kunststoff zu beschichten. Das entspricht in etwa zwei Milliarden Zellen für eine Kunstlunge. „Aus den Patientinnen und Patienten selbst könnten wir so viele Zellen nicht in ausreichender Qualität gewinnen, doch Nabelschnurblut ist hierfür eine mögliche Quelle“, sagt Bettina Wiegmann. „Diese körperfremden Endothelzellen verändern wir dann gentechnisch derart, dass sie vom Immunsystem nicht als fremd erkannt werden.“

Sie wissen, um welche Achsen sich eine Kunstlunge während der Herstellung wie lange drehen muss, um überall gleichmäßig endothelialisiert zu werden. Und sie wissen, welches Nährmedium die fertigen Kunstlungen brauchen, während sie auf ihren Einsatz warten – sei es für eine ECMO oder als Alternative zur Transplantation einer echten Lunge. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses Wissen in einen Prototyp zu überführen, der zunächst in Tierversuchen und dann im klinischen Einsatz erprobt werden kann: „Wenn uns nicht zu viele regulatorische Hürden in den Weg gestellt werden, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in etwa zehn Jahren die ersten Biohybridlungen einsetzen können.“